Bagian ke 1.

Yang terhormat, teman-teman komunitas anti sinetron, tulisan ini mungkin bukan hanya tertuju pada anda sekalian. Mungkin ini untuk saya sendiri, anda sekalian, praktisi sinetron dan siapa saja yang perduli terhadap tayangan yang berjenis sinetron dan semacamnya ini.

Judul diatas mungkin sekilas tampak sebagai sebuah pertanyaan, tapi coba kita cermati lebih intens lagi ; apakah mulai terasa sebagai sebuah pernyataan? Kalau anda setuju, maka saya akan menegaskan sebuah pernyataan yang mohon maaf mungkin agak bersifat prihatin. Prihatin bukan hanya pada fakta bahwa banyak kalangan yang merasa anti terhadap sinetron ( dan semacamnya ) itu, tapi lebih jauh prihatin pada penyebab, kenapa kalangan itu bisa menjadi anti. Mari kita sama-sama melakukan penyisiran terhadap hal-hal yang mungin memicu munculnya sikap-sikap menolak, anti atau bahkan alergi terhadap tayangan sinetron atau sejenisnya di televisi kita. Mohon bersabar, dan menahan diri, ini baru tahap penyisiran dan belum menyentuh substansi pembahasan yang lebih jauh. Mari kita mulai dari beberapa urutan dibawah ini.

Pertama ; Sinetron atau tayangan sejenis lainnya dianggap dangkal dalam berbagai hal dan aspek. Desain produksi yang dangkal, Cerita dan dramaturgi yang dangkal, permainan/akting yang dangkal, penyutradaraan yang dangkal, tehnik fotografi yang dangkal, penataan artistik yang dangkal, editing dan scoring yang dangkal, singkat kata semua aspek terasa dangkal.

Kedua ; Sinetron atau tayangan sejenisnya dianggap kurang mendidik, tidak bercitarasa atau bahkan banyak di sebut tayangan yang bodoh dan tidak berkualitas.

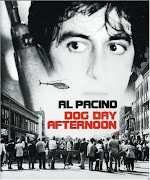

Ketiga ; Sinetron atau tayangan sejenisnya dianggap berbanding terbalik dengan tontonan-tontonan yang dibuat oleh industri film asing, khususnya Hollywood.

Keempat ; Sinetron atau tayangan sejenisnya dianggap tidak merepresentasikan budaya dan moral masyarakat, komersiil tanpa batas dan lebih ekstrim lagi dianggap destruktif.

Cukup pada empat hal ini saja kita menarik sebagian dari fakta yang membuat sinetron dan tayangan sejenisnya menjadi hal paling tidak disukai oleh beberapa kalangan masyarakat. Empat hal yang saya yakin disepakati oleh kelompok anti sinetron. Tapi untuk mendapatkan fakta yang sesungguhnya, atau paling tidak sebuah petunjuk mengapa empat hal diatas bisa terjadi, mari kita telaah satu demi satu. Pertama adalah soal ‘dangkal’. Dangkal secara terminologi kita asumsikan sebagai ‘tidak memiliki kedalaman’ atau ‘kematangan’. Kalau bahasa orang filmnya ‘nggak ada depth-nya’. Secara sederhana, sebuah kedalaman memerlukan masa/volume, atau barangkali kalau boleh saya sebut bobot. Kolam yang dalam misalnya, memerlukan volume atau bobot air yang lebih banyak. Untuk mendapatkan volume atau bobot untuk mencapai kedalaman, jelas diperlukan tambahan daya. Sebuah kolam yang hanya terisi seperempat, tetap akan disebut dangkal bukan? Maka perlu diisi lebih banyak lagi. Dan untuk mengisi diperlukan sumber atau asupan yang lebih banyak lagi. Analogi ini ingin mengatakan bahwa sesuatu yang dangkal membutuhkan ‘energi ekstra’ untuk mencapai sebuah kedalaman tertentu.

Desain produksi yang dangkal misalnya, memerlukan sumber daya manusia dan referensi yang lebih baik untuk mendapatkan kedalaman atau kematangannya. Dalam produksi sinetron dan tayangan sejenisnya, seperti sama-sama kita tahu ; telah menempatkan seorang pimpinan produksi sebagai production designer! Ini jelas bukan hanya salah secara posisi namun juga menyalahi profesi. Pimpinan produksi adalah seorang coordinator, bukan designer! Lalu bagaimana mungkin fungsi koordinator harus menghandle fungsi desain? Jadi kalau desain produksinya dianggap dangkal, maka jawaban yang tersedia sebenarnya cukup sederhana ; lha wong pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang bukan dibidangnya?!

Cerita atau dramaturgi yang dangkal ; menempatkan seorang penulis termasuk supervisornya, termasuk script editor ( yang terakhir ini sering diadakan di beberapa Production House lokal ). Kita juga sama-sama faham, banyak diantara penulis kita yang lahir karena pergaulan. Maaf kenapa begitu, karena banyak diantara penulis skenario televisi menjalani profesinya yang penting ini dimulai dari hobby. Contoh ; si Udin hobby menulis cerpen dan memenangkan beberapa lomba, lalu ia kepingin jadi penulis skenario film, ia mulai mencari jalur, lalu ketemu penulis skenario senior, lalu ia diangkat sebagai murid, diajari menulis ( sesuai standart sang guru ), diajari mengikuti pola cerita yang selama ini laku buat TV* dan...sim salabim! ; jadilah dia seorang penulis skenario! Lalu bagaimana dengan sang supervisor? Ya bisa ditebak, posisi ini kalau nggak ditempati oleh sang guru, bisa juga kakak seniornya ( yang tentu saja dibesarkan dengan pola yang sama ) lalu bagaimana dengan script editor yang ada di production house? Tugas seorang script editor jelas menjadi filter, dan menguji apakah sebuah skenario layak untuk diproduksi atau perlu dilakukan perbaikan-perbaikan lagi. Yang jelas, Indonesia masih menganut paham bahwa ‘ seorang pengamat tennis haruslah seorang petennis atau paling tidak mantan petennis’ hal inipun berlaku pada posisi ‘script editor’. Seorang penulis yang dianggap handal biasanya menduduki posisi ini, lalu mulai menyisir skenario, membuat coretan dan meloloskan skenario yang dianggap sudah sesuai pola atau pakem yang dibuat TV*. Yang lebih parah, sang editor masih bersikap subyektif dan self taste orientation ( baca ; mengikuti selera sendiri ). Maka tak mengherankan sebuah skenario yang tidak sempurna ( menurut ukuran standart ), akan menjadi makin amburadul ketika dikirim ke lapangan untuk di produksi. Karena prosesnya yang berliku namun tetap tidak proporsional itu.

* Pola ini akan kita bicarakan kemudian.

Permainan/ kualitas akting yang dangkal ; hal yang paling kasat mata adalah bagaimana kita melihat pemain sinetron dan tayangan sejenisnya bermain ( baca ; bekerja ) dengan kualitas alakadarnya ( baca ; sebisa-bisanya alias pas-pasan ). Pihak yang menurut saya perlu bertanggung jawab dalam hal ini selain aktor yang bersangkutan adalah casting departement ( casting director & staffnya ). Bicara soal Casting director, sepertinya kita perlu mencurigai mengapa posisi juru casting ( baca ; pemeranan ) ini mendapat predikat ‘director’ dibelakangnya? Mari kita cermati, bahwa dalam sebuah produksi film ada empat posisi yang menyandang predikat ‘director’. Yaitu ; Director ( sutradara ), Director of Photography, Art Director dan Casting director. Director kalau kita terjemahkan secara bebas adalah ‘pengarah’. Yang tugasnya memberikan arahan. Jadi sederhananya, empat posisi ini memiliki fungsi sebagai pengarah. Termasuk dalam hal ini adalah Casting director ( pengarah pemeranan ), bagaimana dia harus mengarahkan dan membuat keputusan yang tepat ; siapa yang harus bermain sebagai siapa. Untuk membuat keputusan itu jelas diperlukan analisa yang bukan hanya matang tapi juga cermat. Keputusan seorang casting director menjadi titik awal yang penting berhasil dan tidaknya sebuah film. Maka tak heran di film-film Hollywood, posisi casting director mendapat kehormatan untuk tampil di tittle depan. Setelah membaca skenario dan menafsirkannya, seorang casting director lalu melakukan banyak sekali analisa-analisa yang merujuk pada limitasi kriteria pemeran. Hal ini bukan hanya mempersempit pilihan, namun juga sebuah seleksi yang mengarah pada ketepatan pemilihan pemain. ( contoh ; mengapa yang bermain sebagai Forrest Gump di film Forrest Gump harus Tom Hanks dan bukan Gary Oldman misalnya ) Keberhasilan seorang aktor yang gemilang memainkan perannya, biasanya disertai pujian terhadap casting director yang dianggap brilian dalam melakukan pilihan. Nah bagaimana proses casting yang terjadi di sinetron kita? Apakah baca sinopsis atau daftar karater, lalu membongkar setumpuk foto-foto yang ada, lalu mengundang pemilik foto itu untuk reading atau test kamera dianggap cukup? Ya dari pertanyaan ini, anda sudah pasti tahu jawabannya.

Masih seputar masalah permainan atau akting, mari kita bahas pihak yang paling berkompeten yaitu aktor ( ups, maaf...baca ; bintang ). Kalau kita dakwa mereka bermain jelek, saya mungkin akan jadi pembela yang akan menyatakan itu bukan salah mereka. Kenapa? Seorang bintang dianggap tidak bersalah karena bermain buruk karena proses awal mereka menjadi bintang. Katakanlah Udin, seorang cowok berwajah ganteng, berkulit langsat dan atletis, sedang jalan-jalan di mall untuk makan atau shopping, eh tiba-tiba muncul seorang talent scout entah darimana, menyodorkan sebuah kartu nama dan menawari si Udin itu untuk ikutan casting! Maka ketika si Udin mendapat peran dan lalu lahir sebagai bintang dia berhak mengelak ketika bermain buruk! Kenapa? Udin akan bilang “lah saya kan nggak ngerti apa-apa soal akting, kenapa saya dipilih?” Dengan gemes saya akan menjawab “Karena kamu ganteng, udiiin!!!” Tapi disisi lain Udin juga masih bisa kita salahkan ( mungkin pasal soal makan gaji buta ). Kenapa dia mau menerima tawaran menjadi pemain? Sudah tahu nggak punya skill? Atau kenapa tidak melakukan persiapan sendiri, misalnya sekolah akting, atau kursus akting sebelum menerima tawaran itu? Mungkin si Udin juga pakai aji mumpung...mumpung dipilih, toh nggak ditanya bisa akting apa tidak, langsung teken kontrak dapet honor gede ; selesai perkara!

Kasus Udin mungkin hanya sebagian saja. Masih banyak modus operandi lain yang menjadi sebab dangkalnya akting seorang pemain ( ups, maaf, baca ; bintang ) Satu contoh lagi adalah bahwa setelah menjadi bintang ( baca; ngetop ), biasanya para pemain ( bintang!), membangun sebuah standart tertentu. Entah apa tujuannya tapi menurut saya, mereka merasa perlu membangun bargaining position agar ‘harga’ mereka terjaga dengan baik. Standart yang saya kenal dengan baik adalah kondisi-kondisi yang diciptakan, misalnya ; Pertanyaan apakah peran mereka bagus atau tidak? Berapa lama waktu syutingnya? Siapa lawan main dia? Siapa sutradaranya? ( ups! Ini jenis yang suka ngukur kredibilitas sutradara ), Hadir di lokasi 1 atau bahkan 2 jam dari waktu yang ditentukan di calling opname. ( kalau tepat waktu takut dianggap amatiran ), Tidak mau terlalu gampang bekerjasama. ( kalau gampang kerja sama, takut digampangi sama kru ), Tidak mau terlalu berinteraksi dengan kru dan staff produksi. ( asumsi bahwa kru adalah buruh yang tidak cerdas atau tidak intelek ), Mengambil skenario dan ( baru ) membacanya di lokasi syuting. ( Pemahaman bahwa tidak perlu penghayatan ; wong tidak menghayati aja udah laku kok ), dan yang terakhir, selalu pengen cepet selesai, karena banyak urusan lain. ( time is fucking money eh? ). Kondisi-kondisi ini menyebabkan kualitas permainan para bintang ini menjadi kedodoran, pas-pasan bahkan amburadul! Bahkan yang sekarang lagi ngetrend, beberapa bintang masih main blackberry pada detik-detik terakhir sebelum dia memasuki perannya ; astaganaga!

Melihat etos dan kondisi para pemain kita ini, sulit kita menyentuh kata profesional. Profesionalisme mengandung tuntutan-tuntutan yang besar. Integritas, komitmen dan motif adalah sebagian diantaranya. Jadi sudahkan para pemain kita menjadi profesional? Sesungguhnya belum, tapi infoteinment dan majalah-majalah remaja justru mebaptis mereka sebagai seorang profesional hanya karena ukuran popularitas! ( Oooh! ). Hal lainnya adalah sistem yang di anut dunia bisnis entertainmen kita yaitu ‘Star system’. Stasiun televisi yang menjadi penayang program sinetron dan sejenisnya, menerapkan sistem bintang ini, dan ikut andil menentukan bintang mana yang harus dipekerjakan dalam produk yang akan mereka tayangkan. Stasiun TV mendikte Production House ; ya, banget! Sekali lagi bukan salah stasiun TV juga, wong mereka mau jualan. Kalau yang dijual nggak disukai pembeli yang produknya nggak laku! Hal lain yang rada kurak rasional adalah bahwa ada bintang-bintang tertentu ( biar aktingnya jelek juga ), dianggap memiliki hoki alias keberuntungan pada produk yang mengikut sertakannya ( alamaaak! ), ajaib memang, but belive me it’s true!

Penyutradaraan yang dangkal ; pimpinan kreatif yang nggak kreatif atau yang nggak perduli pada apa yang diarahkannya. Sinetron sering dianggap tidak kreatif, tidak dramatik, tidak greget atau tidak bagus dengan menyeret sutradara sebagai salah satu penyebabnya. Bukan bermaksud mengungkit-ungkit latar belakang para sutradara, tapi pertanyaan bagaimana seseorang bisa menjadi sutradara, mau tidak mau perlu di ungkap untuk membuat salah satu tolok ukur. Ada fenomena yang unik yang terjadi di dunia sinetron atau bahkan film nasional kita. Fenomena bahwa jabatan sutradara bisa diperoleh secara berjenjang sperti karir dalam dunia militer. Seorang kopral bisa naik pangkat jadi sersan, bahkan sampai Jendral kalau mereka bisa. Fakta ini juga terjadi di kelompok penyutradaraan. Seorang pencatat adegan, naik pangkat jadi sutradara, lalu naik pangkat jadi co-sutradara, lalu naik pangkat jadi sutradara. Atau fenomena lain adalah adalanya migrasi profesi, seorang kameramen lompat jadi sutradara, atau seorang penulis yang lalu menjadi sutradara. Jangan khawatir, ini sah-sah saja. Persoalannya lebih kepada proses mutasi atau transformasinya. Kapan seorang pencatat adegan sudah dianggap layak menjadi asisten sutradara dan seterusnya. Karena masing-masing posisi ini memiliki integritas dan job description yang berbeda. Longgarnya kesempatan atau kepercayaan yang diberikan barangkali menjadi penyebabnya. Sungguh berbahaya memang, ketika seorang produser menunjuk Udin seorang asisten sutradara menjadi sutradara hanya karena honornya rendah atau karena bisa diatur, dan bukan karena capability-nya!

Lain lagi soal para sutradara yang sesungguhnya dikenal berkualitas baik ( minimal lumayan ) yang penggarapannya dianggap dangkal. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak perlu berbasa-basi, beberapa dari mereka mengaku memiliki motif ‘lebih mencari uang’ daripada ‘mikirin kualitas’. Sebagian lagi dengan skeptis menyatakan “mau dibikin kayak gimana? Pemainnya aja seenaknya sendiri, bahkan bisa meminta produser memecat sutradara!”( Astaganaga ) atau “Mau bikin bagus kayak gimana, wong standart dari TV-nya Cuma kayak begini!” Atau “Mau bikin bagus gimana, wong budgetnya pas-pasan, syutingnya juga mesti cepet!” Sungguh hal-hal di atas menjadi mata rantai yang saling terkait. Sutradara menjadi skeptis karena ruang kreasinya yang terbatas, Sutradara menjadi tidak kreatif karena lebih mencari uang, Sutradara menjadi tidak kreatif karena memang tidak tepat menduduki posisinya. Namun yang paling celaka adalah, ketika sebuah tayangan dianggap dangkal, tapi memiliki nilai jual tinggi berdasarkan rating dan share, maka tayangan itu dinyatakan sebagai ‘bagus!’ sehingga segala kekurangan dibelakangnya dianggap ‘tidak ada’ atau ‘tidak masalah’.

Bersambung...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar